«Lo malo de ser un cabeza de martillo es que todos los demás te parecen clavos.»

Ceballos Prendergast.

|

| «¡Abran paso a los ceporros!» |

Y es que sólo hay una cosa peor que un cabeza de martillo: un cabeza de martillo que no se da cuenta de que lo es y, encima, pretende dejarnos bien claros a todos que, a sus ojos, el resto de la humanidad no somos más que clavos.

Haber compartido piso de estudiantes durante diez años da para una enciclopedia de anécdotas (¿ya he usado antes esta frase?) y un bestiario de tipos originales. Las vivencias protagonizadas con y junto a algunos de mis compañeros de piso han introducido alguna de las entradas de Paratroopersdon'die; estudio de campo sobre la estupidez humana.

Entre mis pretéritos compañeros de apartamento, el que mejor ilustra esta entrada con la que tú, sufrido lector, te dispones a castigar tus deterioradas neuronas, no es Manospenes, ni Elfolas, ni el Empanao, ni el Capitán Cannabis y tampoco ninguno de Sus alegres muchachos (entrañable cuadrilla de porreros apollardados de tanto THC). Cabeza de Martillo, nuevo personaje que ofrezco para tu pasmo y deleite, oh lector incauto, sólo pernoctó bajo el mismo techo que yo durante un curso, pero, ¡vive Dios!, se aseguró de hacérmelo interesante.

Cabeza de Martillo no era mal compañero de piso. Ni siquiera era mala persona. Era educado, limpio e iba a su puta bola. Además era licenciado en Derecho, de modo que tenía una cierta cultura que le permitía mantener una conversación fluida. Comparado con anteriores co-inquilinos que hube de sufrir (a alguno de los cuales me planteé seriamente degollar mientras dormían), Cabeza de Martillo era un puto santo.

Eso sí, Cabeza de Martillo tenía sus defectos. Como todo el mundo. Defectos que afectaban a la convivencia. El mayor de ellos, y desde luego el primero que me viene a la memoria, era ese instinto de Macho Alfa que sólo sacaba a relucir cuando aferraba el mando a distancia de la tele. No es que impusiese a los demás sus gustos en materia televisiva. Es que Cabeza de Martillo no veía la tele: zapeaba. Daba un repaso a todas las cadenas durante más de cinco minutos, creando gran confusión en el autor de estas líneas, hasta dar con algún programa interesante (que siempre era uno a los que se había asomado durante su exploración previa). No tengo inconveniente en reconocer que el programa escogido solía revestir nulo interés para mí, pero si quería permanecer en la cocina, donde teníamos el televisor, o gozar, es un decir, de la compañía de Cabeza de Martillo, no me quedaba otra que verlo..., o al menos ver la parte que Cabeza de Martillo me permitía ver, pues tan pronto como creía detectar en mí el menor síntoma de estar prestando atención a la pantalla, realizaba un rápido cambio de emisoras (cortando con maldad una frase o una escena) para desconcertarme, y escogía otro canal, diferente al anterior, que, una vez más, estuviese emitiendo cualquier chuminada aburrida... hasta que yo comenzaba a cogerle el gustillo a aquel programa y el ciclo volvía a empezar.

|

| «Yo tengo el poder.» |

De no ser por este y otros pequeños detalles, creo que nuestra convivencia habría sido anodina y rutinaria. Vamos, perfecta.

(La forma en que engullíamos la comida, espiando la voracidad del otro, odiándonos con la mirada, intentando acabar primero y llegar, casi a la carrera, hasta el mando a distancia de la tele antes que el rival, daría para un gag de comedia ligera.)

Pero Cabeza de Martillo era un ídem, así que veía clavos por doquiera y estimaba su deber cívico machacarlos en el acto y con saña.

El episodio al que quiero aludir sucedió entre dos salvas de zapeo. Estábamos viendo un programa de noticias que se hacía eco de no sé que semana de la moda o certámen de alta costura. En pantalla, desfilaban unos cuantos espantajos anoréxicos y sin tetas con rictus de asexuado desdén y algunos verdaderos cadáveres ambulantes más apropiados para una clase de anatomía que para despertar la líbido de nadie. Cabeza de Martillo echó un ojo a los entecos esqueletos de aquellas presuntas mujeres y, como era un cabeza de martillo, afirmó, muy seguro de sí:

«La mayoría de estas tías son todas putas.»

|

| «¡No sois dignos! ¡Chusma! ¡Gentuza! ¡Proletarios!» |

«Hombre, la mayoría no creo. No digo yo que alguna de ellas no se haya buscando un sobresueldo como escort de lujo o como tragasables de algún empresario pastoso, pero de ahí a convertirlo en una práctica habitual...»

Cabeza de Martillo despreció mi objección con un mohín y un paternalista movimiento de cabeza y se reafirmó, elevando un peldaño más su argumento:

«Que sí, hombre, que sí: todas putas. Y drogadictas, además.»Y yo, que por aquel entonces habría podido hablarle de la denuncia de Karen Mulder en aquella entrevista para Tout le monde en parle, de France 2 (entrevista que fue grabada pero nunca será emitida, porque su agencia de modelos consiguió destruir la cinta), ¿sabes lo que hice, querido lector?: CALLARME LA PUTA BOCA. Porque después de las traumáticas experiencias con Elfolas y Manospenes, ya prefería contemporizar que dar pie a una conversación violenta.

(La versión oficial es que la historia de Karen Mulder, su denuncia de puterío deluxe y consumo de drogas en el seno de la industria de la moda, no tiene base alguna porque la pobre Karen estaría como una condenada berza, y motivos para creerlo no es que falten. Yo no lo sé y no voy a apostolar, que no soy un cabeza de martillo. Dejo las dos versiones ahí, querido lector, para que tú llegues a tus propias conclusiones.)

|

| No te sientas culpable. Ella tampoco se acuerda de ti. |

Si traigo este caso a colación es porque ilustra perfectamente la lógica mefistofélica del cabeza de martillo, esa seguridad en sí mismo, y en la fuerza de sus afirmaciones, fruto de la ignorancia más absoluta, travestida de autoridad; esa prepotencia casi jesuítica, esa condescendencia con la que el cabeza de martillo defiende sus convicciones, que en el caso del episodio con Cabeza de Martillo y el «¿las modelos?, todas putas» era como decir:

«Pero, gañán, ¿qué vas a saber tú de modelos de alta costura, feto ignorante y provinciano? Guíate por mí, hombre, que de esto entiendo la mitra. Que me hago unas lonchas de farlopa y le peto el culo a dos o tres ángeles de Victoria's Secret todas las noches. Y son ellas las que me acaban pagando a mí la coca y los pollazos, las muy perras. ¡Porque no veas cómo tengo el instrumento! ¡Como una bombona de butano!»

|

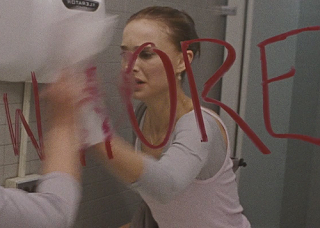

| «Butanera» en la definición de Cabeza de Martillo. |

|

| «Las modelos, todas putacas. Y yonquis, que es más peor.» |

Permítaseme presentar a alguno de ellos.

Please allow me introduce myself:Palabra de Dios

I'm a man of wealth and taste...

Palabra de Dios trabajaba en una de las más prestigiosas editoriales patrias, aunque juro que a veces me pregunto si éste bípedo sin plumas existió realmente o es el personaje de una de mis famosas pesadillas. Con Palabra de Dios logré ponerme en contacto, vía correo electrónico, al principio de mi peregrinaje por editoriales y agencias literarias. Yo era entonces autor de una antología de cuentos de terror que no quería publicar ni Cristo, de una novela negra que no quería publicar ni Cristo y de una novela personalísima, en la que había invertido años, lágrimas y muchas reescrituras, y por la cual Palabra de Dios se mostró muy interesado.

(La novela, por si te interesa, describe las meditaciones y avatares de un escritor en pleno bloqueo creativo y en lucha como gato panza arriba contra la página en blanco mientras le acosan los fantasmas de sus pecados del pasado: la gente a la que defraudó, las personas a las que hizo daño, la mujer a la que amó y de la que nunca supo hacerse digno. Palabra de Dios se confesó intrigado por el argumento de esta novela y me pidió que le enviase los primeros capítulos.)

(Interludio personal: hasta la fecha, y toco madera, jamás he sufrido de bloqueo de escritor. No saber cómo contar o carecer de energías para contarlo sí; no saber qué contar, jamás.)Yo estaba esperanzado. Era la primera vez que llegaba tan lejos en mi búsqueda de editorial. Ya me veía firmando ejemplares en una caseta de la Feria del Libro de Madrid, desbarrando sin criterio en alguno de los debates todológicos de un magacín matinal y arrojando a un incinerador industrial toneladas de bragas sucias y fotos porno enviadas por mis admiradoras.

|

| «El gordo ese que escribe libros ¿dónde para? Es que me lo quiero follar.» |

(¡Si sería panoli, joder!)Tras un par de meses de tensa espera, llegó el inevitable y más que previsible mazazo: Palabra de Dios no estaba interesado en leer el resto de la novela y no iba a emprender ninguna acción destinada a lograr su publicación. Vamos, que mi novela, en la que había puesto el corazón, el alma, las tripas y mi mejor prosa, era fulminantemente rechazada.

Pero en sus razones para hacerlo, Palabra de Dios no protestaba por la simpleza, previsibilidad o falta de originalidad del argumento; no desacreditaba a los personajes, acusándolos de planos, vacíos ni estereotipados; no me sacaba los colores señalando errores de concordancia, faltas de ortografía, una sintaxis infantil o un estilo literario odioso. Cualquiera de estos vicios de escritor novato habría bastado para descartar mi querido libro.

Pero no.

Palabra de Dios, como buen cabeza de martillo, no proporcionó ni un solo argumento razonado o razonable. No me acusó de analfabeto, pretencioso ni ignorante. No dijo que el libro fuese aburrido o estuviese mal escrito.

Palabra de Dios había rechazado la novela porque, de acuerdo a su juicio soberano y preclara inteligencia, no se escribe novela en primera persona. Creo recordar que sus palabras literales fueron: «todo el mundo sabe que la ficción extensa soporta mal el empleo de la primera persona.»

No se escribe novela en primera persona.

|

| WTF!!!!!!!! |

Yo cabeza de martillo, tú clavo. ¡Plonc!

«No se escribe novela en primera persona y punto.»

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

El tamaño sí que importa

|

(Sobra decir que una agencia literaria es un negocio, no una ONG, que por supuesto se centran en sus autores más rentables y que eso lo hacen todas, porque las que no lo hacen, desaparecen.)

La crónica del origen y motivaciones de esta joven agencia, detallada en su página web, finalizaba con un desesperado llamamiento a todos los escritores inéditos en lengua española. «Estamos elaborando una nueva cartera de clientes y hemos abierto el plazo de admisión de originales. Tendrán preferencia aquellos autores con obra terminada y que nunca hayan publicado ni ganado un certámen literario.» El puto aviso parecía escrito para mí.

(Sí, sí. Yo también me sonrío ahora. ¿Una agencia literaria cismática que no consigue llevarse consigo a ninguno de sus clientes? Huyhuyhuyhuyhuyhuyhuy...)

|

«Pero ¿tienes ya un libro que enseñarnos?»

«Sí, por supuesto. Acabo de terminar una novela sobre un veterano de guerra en busca de la reden...»

«¿Y cuántas páginas tiene?»

(PANIC MODE ON. Monólogo mental: «Pero ¿y eso qué tiene que ver? Lo que debería interesarles es si el libro está bien o mal escrito, si es interesante y consigue que pases una página tras otra, ansioso por descubrir qué sucede en el próximo párrafo, en el próximo capítulo. También debería preocuparles, poniéndonos más prosaicos, si el libro se puede vender o no y, en caso de que sea comercial, cuántos ejemplares podría llegar a alcanzar la tirada, que esta gente vive de comisiones. Eso es lo que debería preocuparles. ¿O yo no entiendo nada y aquí entran en juego consideraciones que escapan a mi experiencia pero que todos los agentes literarios manejan en el día a día de sus jornadas laborales?» PANIC MODE OFF)

«¿Oye? ¿Sigues ahí?»

«Sí, señorita. Perdóneme, pero no he entendido la última pregunta.»

«Te preguntaba cuántas páginas tiene tu libro.»

«Pues... no lo recuerdo exactamente, pero con interlineado doble, cuerpo de letra de doce puntos e impreso a una cara debe de rondar las doscientas, doscientas y algo. ¿Por qué?»

«No sabes cuánto lo siento, pero no representamos novelas de menos de quinientas páginas.»

|

«...»

«¿Oye?»

«...»

«¿Oye? ¿Sigues ahí?»

«¡Cloc! Tu-tuuuut, tuuuut, tuuuut...»

«¿Será pos...? ¿Pues no me acaba de colgar, el muy maricón?»

|

| A veces, una retirada a tiempo es una victoria. |

Lo único que les preocupaba era cuántas páginas tenía.

Porque todo el mundo sabe que cuantas más páginas más calidad y más ventas, ¿cierto? Por eso le dieron el Nobel de literatura al tío que escribe la guía de teléfonos.

Yo cabeza de martillo, tú clavo. ¡Plonc!

«No representamos novelas de menos de quinientas páginas y punto.»

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

La literatura McDonald's

Todo cabeza de martillo que se precie necesita una Némesis, un enemigo mortal, un antagonista, un Doctor Maliiiiiiigno en el que centrar sus ataques.

Los cabezas de martillo bibliófilos le tienen una especial inquina a los escritores de best-sellers. Da igual si son buenos o malos escritores. El mero hecho de haber firmado un libro que goza de buenas ventas y merece el respaldo de un público masivo convierte a ese libro en bazofia, a sus lectores en coprófagos lobotomizados y al escritor en un advenedizo, un farsante y un pesetero.

|

| «Soy maligno de lo peor. Soy el verdadero Dan Brown.» |

Los cabezas de martillo se muestran inamovibles en este aspecto: si lees a Stephen King, por ejemplo, eres un microbio y un pigmeo mental y mereces ser emasculado para no contaminar a la especie humana. ¿Por qué? Porque para un cabeza de martillo, los productos de consumo masivo no pueden ser buenos. Por su propia naturaleza. Si has ido al cine a ver Silencio, que no la ha visto ni Dios, eres un cinéfilo. Si has ido a ver Kong: Skull Island, das ascopena y mejor que te mueras pronto. Es el razonamiento McDonalds: «las cadenas de comida rápida venden muchos menúes porque su negocio es la cantidad, no la calidad. Para disimular el mal sabor de sus platos emplean saborizantes artificiales que nos engordan, nos hacen enfermar y nos estragan el sentido del gusto. Así pues, todo lo que se vende en grandes cantidades tiene que ser malo por fuerza y deberías suicidarte antes que meter más dinero en las ya preñadas arcas de esas corporaciones criminales.»

Lamento haber podido contribuir, desde esta bitácora que no lee nadie, a extender esta generalización malsana. Aprovecho la oportunidad que me brindo a mí mismo para hacer autocrítica y explicar que cada crítica mordaz a un libro de ventas millonarias, cada cubo de vitriolo vertido sobre Crepúsculo, 50 sombras de Grey, El código Da Vinci u otra de mis víctimas habituales no estaba fundamentado en las ventas de ninguno de ellos, sino en lo insultado que me sentí cuando abordé su lectura. Insultado por un escritor empeñado en matarme de aburrimiento, decidido a aplastarme bajo tópicos resudados, personajes de cartón piedra y diálogos de risa; un escritor pillado en falta que no puede, en nombre de ninguna concesión al estilo, justificar patadas al idioma, trucos narrativos de tahúr manco ni tramposas infracciones de las propias reglas que se había impuesto al principio de la novela, demostrando que no sólo no tiene dignidad, sino que se la pone gorda fatarle al respeto al lector.

Sólo hay dos tipos de libros: buenos y malos. Y esas dos categorías no vienen determinadas por el número de lectores que consigan congregar. A un buen libro se le reconoce como a un bien vino: por su aroma, color, sabor y paladar, cualidades rastreables de una buena genética, de una fermentación adecuada, de unos cuidados exaustivos de la viña y, corresponde recordarlo, de una más que rigurosa poda, de vez en cuando.

|

| Steve escribe de los buenos... y alguno un poco mierdoso. |

(Recuérdame quie algún día hablemos del bueno de Honoré, que da para más de una entrada de la bitácora.)Esta actitud desdeñosa no es sino clasismo puro y duro. La previsible soberbia de personas que opinan que la literatura debería ser un coto privado, un club selecto donde no se permitiese la entrada a la plebe; y, faltaría plus, los mismos defensores de ese apartheid cultural se reservan el derecho a conceder o denegar la membresía. A mí me parece bien que la gente lea. Aunque sea mierda. Porque la gente que no lee, aunque lea mierda, jamás sentirá el impulso, la tentación, jamás sufrirá el accidente de leer algo mejor. Como dice un amigo mío «si para lograr que un crío de ocho años se lea un tocho de quinientas páginas le tengo que comprar el último Harry Potter, se lo compro y me quedo tan a gusto.»

Eso sí, dado que tengo mi propio criterio y me ampara el derecho a opinar, no dejaré de señalar las obras que, a mi juicio, infectan nuestras librerías. Pero nunca me guiará su número de ejemplares vendidos, sino la desidia de sus autores.

50 sombras de Grey puede haber vendido más de cien millones de copias.

Pero es una puta mierda escrita con el orto, y ni todos los millones de ejemplares del mundo van a cambiar eso.

Afirmación con la cual, me temo, parezco estar dando de nuevo la razón a los cabezas de martillo, cuando lo que intento, en realidad, a lo largo de todo este artículo es quitársela.

Porque lo cierto es que lo peor de los cabezas de martillo no es que pretendan decirte lo que puedes y no puedes leer, sino que no tienen ningún criterio al respecto. No han leído los libros que pretenden prohibirte. «Yo no leo a Ken Follet porque es una puta mierda, y Ken Follet es una puta mierda porque yo no lo leo.»

Yo cabeza de martillo, tú clavo. ¡Plonc!

«Los éxitos de ventas no son buenos libros, y punto.»

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Los murciélagos cabalgan de nuevo

(Ya sé que te lo veías venir)

|

| ¡Otra vez noooooooooooooo! |

Y es que hay géneros malditos por los paladines de la cultura elitista: la novela romántica, monopolizada por señoronas de estrógenos levantiscos y nulas dotes narrativas; la novela histórica, cuyos primeros espadas suelen ser unos completos zotes sin formación en Historia y dispuestos a prostituir la verdad a su conveniencia; la novela negra, la de «espada y brujería», la de ciencia-ficción...

Una vez me presentaron a un aspirante a escritor que me preguntó, a bocajarro, cuáles eran mis lecturas favoritas. Cuando le dije que la mayoría de mi biblioteca estaba compuestas de obras de ciencia-ficción y novela negra atacó a esta última sin contemplaciones. «Yo no leo novela negra», afirmó, con un mohín de asco. «Es puro folletín.» Pronunció la palabra «folletín» como si fuese un eufemismo para «coito anal con cadáveres de niños de tres a seis años». Desde entonces, para mí este escritor wanabee recibe el sobrenombre de Folletín.

Folletín es un cabeza de martillo que nunca leerá a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler, a Agatha Christie o, más recientemente, a Henning Mankell, a Elmore Leonard, a Michael Connelly. Para Folletín, ni una sola de las aventuras de Sherlock Holmes, Harry Bosch o Kurt Wallander merece el desperdicio de un minuto de su valioso tiempo.

|

| Bebía mucho. Escribía algo menos, pero mejor. |

Como buen cabeza de martillo, Folletín no estaba dispuesto a concebir siquiera la posibilidad de estar equivocado ni tenía el menor interés en participar en un debate, así que resistió todos mis esfuerzos por atraerle a un intercambio de ideas y aún tuvo el cuajo de invocar su autoatribuida autoridad para hacerme callar. Recitó una lista de autores a los que yo no conocía y, previa mueca irónica, me invitó a leerlos si quería aspirar al privilegio de volver a hablar con él de literatura.

Folletín era un cabeza de martillo. Y un poquito gilipollas, además.

Por desgracia, no es el único que piensa así.

Se ha llegado a afirmar que J.G. Ballard no escribía ciencia-ficción. Aunque El mundo sumergido, Vermillion sands y El viento de ninguna parte, por citar sólo tres, respetan todas las convenciones del género, serían otra cosa. Novelas de ciencia-ficción no. Algo distinto que, accidentalmente, se parece a la ciencia-ficción. El motivo que justificaría un tocomocho metafísico de este calibre es puro cabezamartillismo: «es que la ciencia-ficción es una puta mierda y J.G. Ballard escribe muy bien.»

Vamos, otra vez «Los murciélagos no vuelan».

|

| ¡Que no es ciencia-ficción! ¡Que no lo es! |

Porque todo el mundo sabe que los escritores de ciencia-ficción son unos indocumentados con pobre o nula educación académica, que viven normalmente en los sótanos de sus madres, sin contacto real con el exterior ni experiencia vital digna de tal nombre, que además tienen un conocimiento del idioma que no pasa de utilitario, nulas habilidades sociales y, probablemente, un severo retraso mental.

Anormales como Paul Myron Anthony Linebarger, por poner sólo un ejemplo más: doctor en Ciencias Políticas y sinólogo, especialista en el Lejano Oriente y ahijado de Sun Yat-Sen, profesor de la universidad de Duke, experto en Guerra Psicológica, analista de la CIA durante la Guerra de Corea, asesor del mismísimo JFK y autor, bajo el pseudónimo de Cordwainer Smith, de una de las más bellas, extrañas y poéticas obras de ciencia-ficción: la serie de Los señores de la instrumentalidad, un exitoso traslado de la estructura narrativa de las fábulas tradicionales chinas (que Linebarger podía leer en su versión original) al idioma inglés.

Por poner sólo un ejemplo más.

|

| Esto, por fuerza, tiene que ser otra cosa. |

«La ciencia-ficción (o cualquier otra obra de género) no es literatura y punto.»

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

...y otros gilipuertas

Cabezas de martillo son los que abominan de las mezclas de géneros. «Una pera es una pera y una manzana es una manzana. Las peras no pueden tener manzanas ni las manzanas peras y El sabueso de los Baskerville y los libros de Harry Dresden escritos por Jim Butcher, que mezclan novela negra y terror (y, en el caso de los libros de Butcher, también magia negra, brujería y bestias preternaturales) no deberían existir.» ¿Y qué decir de películas como Depredador, a la que hace poco dedicamos un homenaje? ¡Anatema! Los guardianes de las esencias son especialmente peligrosos. A poco que te descuides, te montan una Gestapo.

Cabezas de martillo son los que arremeten contra ti por haber osado conocer a un autor a través de sus traducciones. Para estos cabezas de martillo da lo mismo que no hables sueco, japonés, latín, alemán o mandarín; si tu única posibilidad para asomarte a la otra de Erik Karlfeldt, Haruki Murakami, Marco Aurelio, Herta Müller o Mo Yan es a través de una traducción, mejor ni lo intentes, ¡que profanarás su prístina belleza con tus indignos y chabacanos ojos! ¡Blasfemo! ¡Haber estudiado idiomas, cojonazos!

|

Cabezas de martillo son los conversos, los que acaban de descubrir a un autor y hacen escarnio de todo el que no lo ha leído. Poco importa que a ese autor lo descubriesen en El País de las tentaciones. Poco importa que, en realidad, no les guste. Poco importa que ni siquiera lo hayan leído; estos cabezas de martillo se dedican a propagar la buena nueva sólo porque ese autor en concreto es lo que está de moda, es cool, todo el mundo habla de él (la mayoría, sin haberlo leído) o lo han mencionado en uno de esos programas de madrugada que no ve ni el Tato, precisamente porque los emiten de madrugada. Estos cabezas de martillo son veneno para la cultura, meros mamporreros de la última moda editorial (que no literaria). Figúrate que, sin haber leído ni una sola palabra de Carson McCullers, ya le tengo un asco espectacular. Y no por su tabaquismo ni por esa cara de oficinista lesbiana mal follada, sino porque hace unos años eras un puto apestado, un cero a la izquierda, un botarate y un candidato a la castración si no conocías a Carson McCullers. Y así nos va y nos irá mientras sigamos considerando la cultura una cuestión de tendencias, como la última camiseta, la última boy-band (¿Todavía existen los One Direction o ya los han sustituido?) o la última droga sintética de moda, y no como lo que debería ser: nuestro escudo, nuestra espada y nuestra armadura para enfrentarnos a los vicios de la civilización.

|

| Carson McCullers dándole al visio. |

Colofón

Aléjate de los cabezas de martillo. Es el mejor consejo que puedo darte. Es decir, si aceptas consejos... porque si no los aceptas... quizá tú mismo seas un cabeza de martillo y aún no te habías dado cuenta. Si no lo eres (toco madera), aléjate de ellos. En serio. No necesitas frecuentar su enervante compañía. Te basta con saber que existen. Y evitarlos. Como a los icebergs o los testigos de Jehová. Si te encuentras con uno no le hables, no le mires a los ojos, no le des de comer después de media noche, no conduzcas ni manejes maquinaria pesada mientras tomes este medicamento. No te perseguirá, tranquilo. Tampoco debes temer una agresión física. Los cabezas de martillo no son violentos por naturaleza. Su misma tara procede de la molicie: son demasiado vagos para creer que puedan estar equivocados o que alguien pueda no darles la razón en algo. Aprovéchate de esa debilidad ¡y corre!

¡Corre!

¡CORRE, COJONES, CORRE!